看護師として働く私自身も、実はぎっくり腰に何度も悩まされている一人です。

自分が動けなくなるような強い痛みを経験して、初めてそのつらさや不安が身に染みて分かりました。

この記事では「ぎっくり腰の本当のつらさ」を理解している立場として、リアルな視点から少しでも役立つ情報が参考になれば幸いです。

ぎっくり腰とはどんな状態?

ぎっくり腰は突然腰に鋭い痛みが走る症状で、動けなくなる可能性もあります。

医学的には「急性腰痛症」と呼ばれ、主な原因は筋肉や関節、靭帯の損傷です。

痛みは前触れなく起こり、日常の動きが引き金になります。

誰にでも起こり得るため、正しい理解と早めの対応が大切です。

特徴的な痛みの症状

発症の瞬間に「ズキッ」と鋭い痛みを感じるのが特徴です。

立ち上がる、かがむ、物を持ち上げるなどの動作中に突然起こり、直後は動くのが難しくなります。

「腰がロックされた感じ」「動くと激痛が走る」と表現される主張も多く、痛みは腰に集中する場合と広がる場合があります。

発熱や足のしびれを伴うときは、他の病気の可能性もあるため注意が必要です。

一般的な発症頻度と年齢層

30代〜50代に多いですが、年齢にかかわらず誰でも発症する可能性があるのです。

特に、運動不足や長時間のデスクワークなど、同じ姿勢を続ける生活はリスクを高めていくでしょう。

日本では年間で人口の10〜15%が経験しているとされ、男性に多い傾向がありますが、妊娠中や更年期の女性にも少なくありません。

再発しやすい点も特徴です。

ぎっくり腰が起こる主な原因と仕組み

突然の動きや姿勢の変化、筋肉疲労などが主な原因となります。

腰の筋肉や関節に負担がかかると、炎症が起きて痛みが出る可能性も。

加齢や柔軟性の低下も影響しているのです。

加齢による筋力低下や柔軟性不足も発症リスクを高めます。

日常に潜む些細な動作が引き金となる事例も多いため、普段からの注意が必要です。

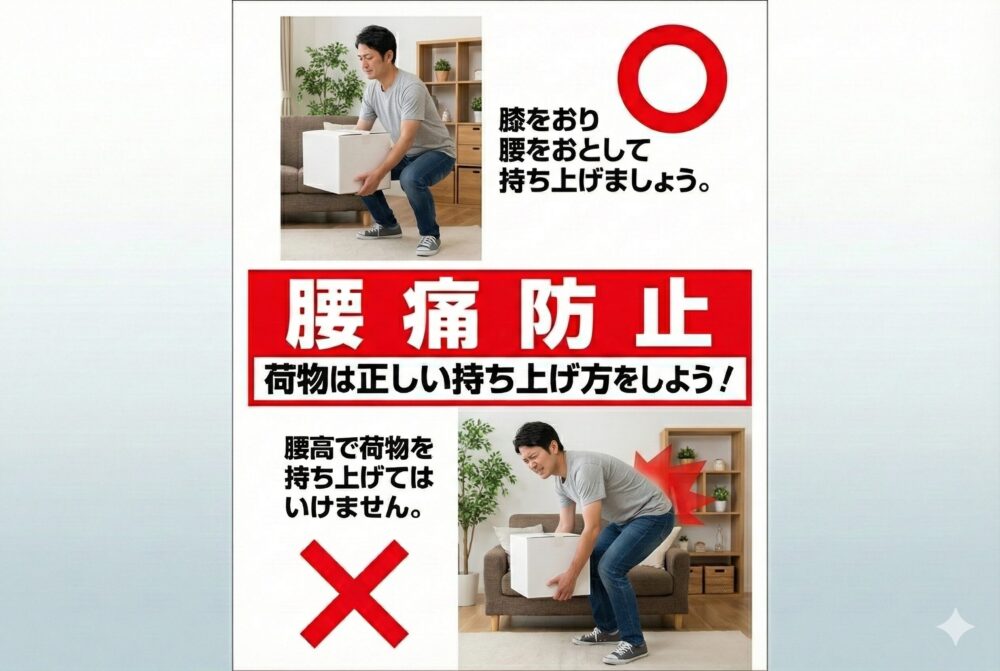

急な動きや姿勢が腰に与える影響

腰は体の真ん中でバランスを取る大切な部分であり、くしゃみや荷物を持つなどの急な動作で大きな負荷がかかると、損傷が起きやすくなります。

準備なく筋肉を動かすと関節や筋が傷つきやすくなるのです。

中腰で物を取る、長時間前かがみの姿勢から突然立ち上がるなどの動きにも注意が必要です。

腰ではなく、脚や腹部の筋肉を使う意識を持つ行動が大切です。

日常生活に潜むリスク行動

以下のような習慣が、知らぬ間に腰への負担を蓄積させます。

- 長時間同じ姿勢で座る

- ソファや床であぐらをかく

- デスクや椅子の高さが合っていない

- 運動不足で筋力が落ちている

- スマホを見る姿勢が続いている

正しい姿勢と定期的なストレッチや軽い運動を意識していくと予防につながりるでしょう。

ぎっくり腰だと思ったら注意したい病気の見分け方

ぎっくり腰に見えても、重大な病気が隠れている可能性があります。

痛みが強く、安静にしても治らない場合や、熱やしびれがあるときは要注意です。

早期発見のためにも、見逃してはいけない症状を把握しておきましょう。

自己判断が危険な症状の特徴

以下のような症状があるときは、自己判断せず専門機関を受診してください。

- 腰の痛みに加え発熱がある

- 足にしびれや力が入らない

- 排尿・排便に違和感がある

- 痛みが片側だけでなく広がっている

椎間板ヘルニア、感染症、腫瘍の可能性もあります。

特に足の麻痺や排尿障害は緊急性が高いため、早急な受診が必要です。

すぐに病院受診が必要なケース

次のような場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

- 少し動くだけで痛みが悪化する

- 高熱と腰の痛みを同時に感じる

- 1週間経っても痛みが改善しない

- 足に強いしびれや脱力がある

ぎっくり腰ではない可能性が高く、整形外科や神経内科での精密検査が推奨されています。

ぎっくり腰を発症した直後に効果的なセルフケア

発症直後は無理に動かず、適切なセルフケアが重要です。

しかし、ストレッチやトレーニングは、痛みが強いときや神経症状がある場合は安静を優先しましょう。

誤った処置は症状の悪化や再発を招く可能性があります。

ここでは短時間でできるストレッチや市販薬の使い方を紹介していきましょう。

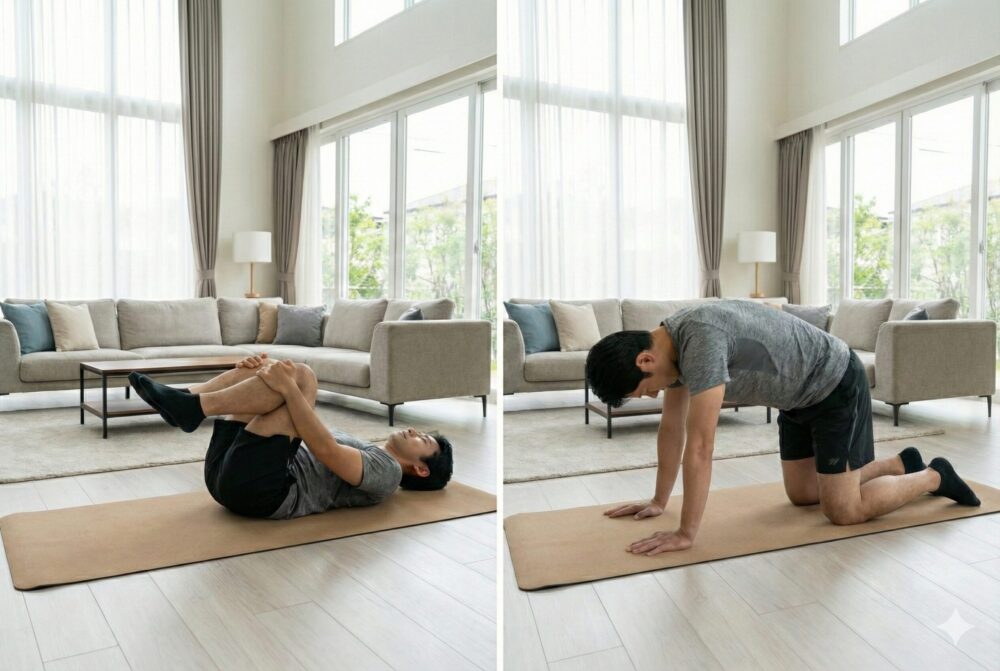

痛みを即効で和らげる短時間ストレッチ

完全な安静よりも、軽く動かしたほうが回復を早める可能性もありますね。おすすめは以下のストレッチです。

- ひざ抱えストレッチ

- 猫のポーズ

どちらも仰向けの状態で行えます。 10〜20秒を目安に、反動をつけずにゆっくり行ってください。

湿布・痛み止め・コルセットの最適な使い方

市販薬やコルセットの使用も効果的です。

- 発症初日は冷湿布で炎症を抑える

- 2日目以降は温湿布で血流を促進

- 市販の痛み止め(解熱鎮痛剤)を、用法・用量を守って使用するのが有効

- コルセットは日中の活動時のみ使用し、長時間の着用は避ける

適切に使えば、日常への復帰が早まります。

ぎっくり腰の再発を防ぐ日常的なトレーニング

再発防止には、腰を支える体幹の強化が欠かせません。

腹筋や背筋をバランスよく鍛え、日常の動作で腰の負担を減らす工夫をしましょう。

通勤や自宅で簡単に行える腹筋・背筋の鍛え方

- ドローイン(お腹周りの筋肉を強化):電車やデスクでも可能 (お腹をへこませた状態を視覚で確認 10秒キープ×5回、呼吸を止めず)

- バックブリッジ(背筋・お尻の強化):就寝前にもおすすめ (骨盤から背中が一直線になる姿を意識 20~30秒×3セット、膝は90°)

- 壁スクワット(腰と脚の連動性向上) (太ももが床と平行になる深さで保持 10秒×3セット、徐々に秒数増やす)

無理のない範囲で毎日少しずつ続ける行動が大切です。

信頼できる専門家の動画を参考にすると安心です

理学療法士や健康指導士などの専門家によるトレーニング動画を参考にしましょう。

- 初心者向けの腰ストレッチ動画

- 3分でできる体幹トレーニング

- 再発予防に特化した週3回メニュー

「腰痛 予防 医師監修」などのキーワードで検索すると、信頼できる動画が見つかりやすくなります。

デスクワークの環境改善でぎっくり腰を予防

長時間座る環境では、腰への負担が大きくなるのです。

椅子やデスクの高さを調整し、体に合った環境を整えていくと予防につながるでしょう。

腰痛を軽減する椅子やクッション

- ランバーサポート付き椅子

- 低反発クッション

- 姿勢サポートクッション

価格だけでなく、フィット感や安定性も重視してください。

立ち作業用デスク導入のメリットと選ぶポイント

スタンディングデスクは腰の負担を軽減し、姿勢改善や集中力の維持にも役立ちます。

- 高さ調整が可能(電動・手動)

- 作業スペースが広い

- 安定性が高い設計

よくある質問(FAQ)

Q1. ぎっくり腰は何日くらいで治りますか?

A1. 一般的には3〜7日で改善しますが、症状の程度により2週間以上かかることもあります。安静と適切なセルフケアが大切です。

Q2. ぎっくり腰のときにやってはいけないことは?

A2. 無理に動かす・自己判断で強いストレッチを行う・長時間のコルセット使用などは避けましょう。悪化の原因になります。

Q3. 病院ではどんな検査をされますか?

A3. 問診・触診のほか、必要に応じてレントゲンやMRI検査が行われます。症状の重さや神経障害の有無で対応が変わります。

Q4. ぎっくり腰は癖になりますか?

A4. はい、再発しやすい特徴があります。筋力不足や姿勢の乱れが原因となるため、日常的なケアやトレーニングが予防に役立ちます。

Q5. 湿布は冷たいものと温かいもの、どちらが良い?

A5. 発症直後は冷湿布で炎症を抑え、2日目以降は温湿布で血流を促すとよいでしょう。症状に応じて使い分けが大切です。

まとめ|ぎっくり腰の早期改善と再発予防を始めよう

ぎっくり腰は突然の痛みで日常生活に支障をきたしますが、適切な対処で回復は早まるでしょう。

セルフケアや専門機関の受診、日常の姿勢やトレーニングの見直しが再発防止に効果的です。

今日から、無理せずできる行動を少しずつ取り入れて始めてみませんか?

内部リンク

参考リンク(公的機関・情報源)

- 日本整形外科学会|急性腰痛症

- kufura|腰痛に関する調査記事

- ジョイプラス|腰痛対策記事

- ドローイン|ドローインでおなかが引き締まる?効果を最大限に引き出すやり方

筋トレ情報サイト | LYB-Fit+3マイナビコメディカル+3マイナビコメディカル+3 - バックブリッジ|バックブリッジで腰痛改善の効果を高めるやり方

筋トレ情報サイト | LYB-Fit+1 - 壁スクワット|スクワットで腰が痛い?原因と対策、痛みを予防する正しいトレーニング方法

マイナビコメディカル+15trinity-chiro.com+15fujisan

免責事項

本記事は、ぎっくり腰(急性腰痛症)に関する一般的な情報提供および筆者の経験をもとにした内容であり、医師による診断・治療・医療的助言を代替するものではありません。

症状の現れ方や回復までの期間には個人差があり、同じ対処法がすべての方に当てはまるとは限りません。

本記事で紹介しているセルフケアや運動、対処法を実践したことによって生じたいかなる結果についても、筆者および当サイトは責任を負いかねます。

強い痛みが続く場合、しびれ・麻痺・発熱・排尿や排便の異常を伴う場合、また症状に不安がある場合は、自己判断をせず、必ず整形外科などの医療機関を受診してください。

本記事の内容は、ご自身の体調や状態を最優先に考えたうえで、ご自身の判断と責任のもとでご利用いただきますようお願いいたします。