仕事の忙しさや不規則な生活で体重が増え、健康診断の結果に不安を感じていませんか。

肥満は外見だけの問題ではなく、生活習慣病や心身の不調を引き起こす大きなリスクです。

このページでは、肥満の意味とリスク、指標(BMI・体脂肪率)の理解から、今日からできる具体的な予防策まで、わかりやすく解説します。

読み終える頃には、健康維持への行動を自信をもって始められるようになります。

肥満のリスクとは何か

仕事や家事に追われるうちに体重が増え、「少し太ったかな」と思うことはありませんか。

実は肥満は単なる体重増加ではなく、糖尿病・高血圧・脂質異常症・心血管疾患など重大な生活習慣病のリスク因子です。

さらに仕事や家庭での集中力や気力低下にもつながるため、早めに理解することが重要です。

太っている状態と肥満症の違い

「太っている」とは単に体重が多いことを指しますが、「肥満症」とはBMI25以上かつ健康障害がある状態です。

腰痛や血糖値異常が出ていれば、治療や改善が必要になります。

肥満を判断する指標(BMIや体脂肪率)

BMI判定基準(日本肥満学会)

| 判定区分 | BMI値(kg/m²) |

|---|---|

| 低体重(やせ) | 18.5未満 |

| 普通体重 | 18.5以上25未満 |

| 肥満(1度) | 25以上30未満 |

| 肥満(2度) | 30以上35未満 |

| 肥満(3度) | 35以上40未満 |

| 肥満(4度) | 40以上 |

- 体脂肪率の目安:男性25%以上・女性30%以上で肥満とされます。

- 医療機関では女性35%以上を肥満とする場合もあります。

・肥満は生活習慣病のリスク因子

・BMI25以上で肥満と判定

・体脂肪率を組み合わせて判断するのが有効

肥満の原因を知ることで日常生活から改善できる

夜遅い外食が続いたり、休日にゴロゴロしていると、気づけば体重が増加していませんか。

肥満の背景には複数の原因があります。

運動不足や過食

デスクワーク中心の生活で運動量が少ないと、消費カロリーが減少。

そこに高カロリー食が加わると脂肪が蓄積します。

加齢や代謝低下

30代後半以降は筋肉量の減少で基礎代謝が下がり、若い頃と同じ食事量でも太りやすくなります。

筋トレは有効な予防策です。

ホルモンや遺伝的要因

更年期や甲状腺機能低下、遺伝的体質も影響します。

ただし食事・運動の工夫でリスクを抑えられます。

生活環境やストレス

睡眠不足やストレスで食欲ホルモンが乱れ、過食に。

深夜のコンビニ食は体重増加の要因です。

肥満で起こる健康問題を正しく理解する

体重が増えると「ちょっと動きにくい」で済まない深刻な問題が起こります。

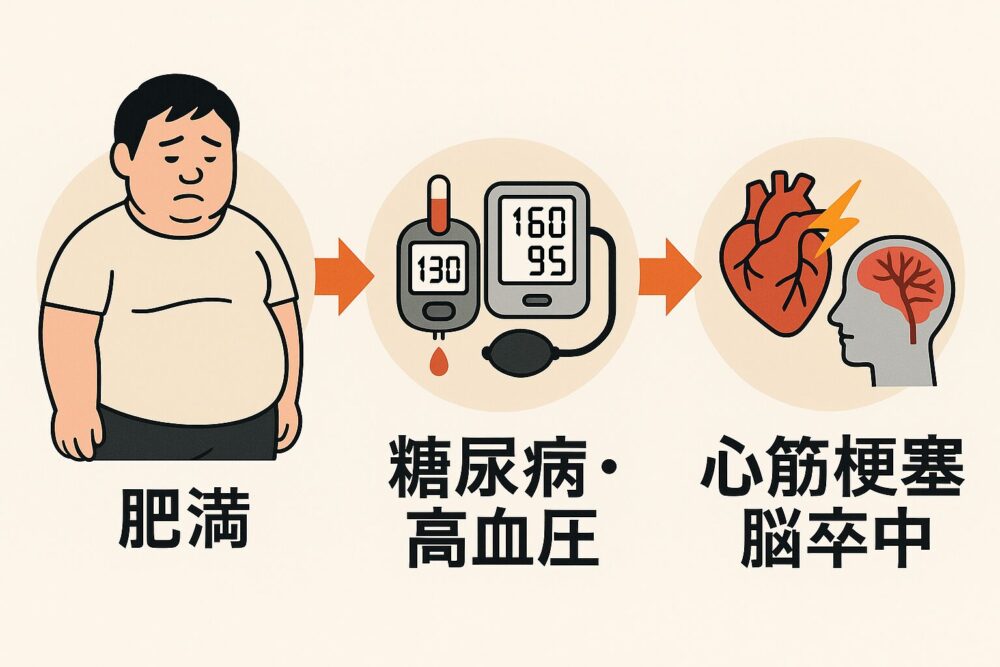

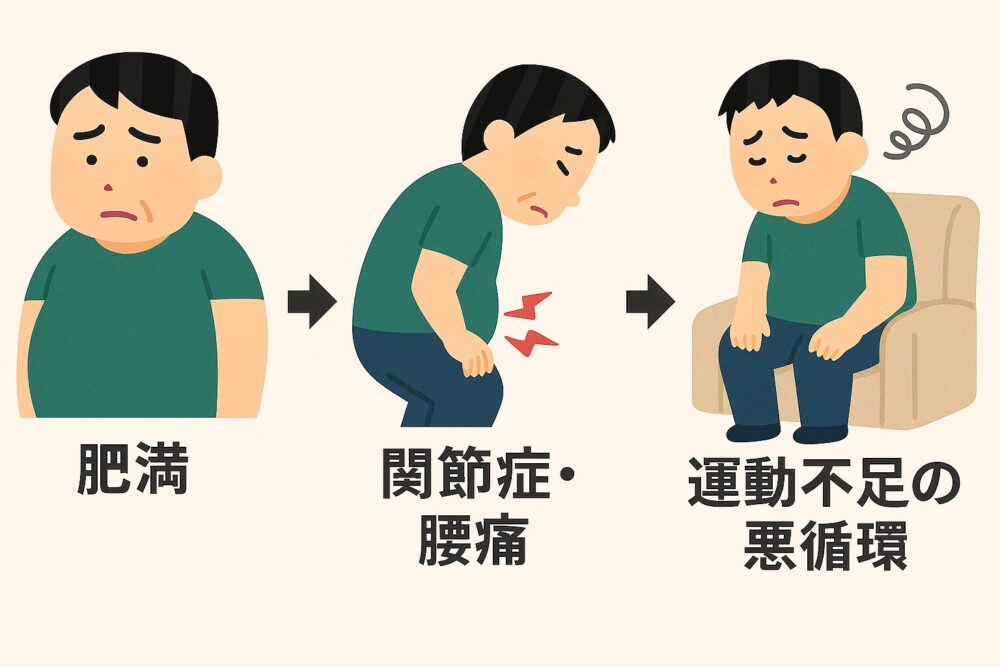

肥満が招く主な健康リスク(図解イメージ)

肥満 → 糖尿病・高血圧 → 心筋梗塞・脳卒中

肥満 → 睡眠時無呼吸症候群 → 日中の集中力低下

肥満 → 関節症・腰痛 → 運動不足の悪循環

・糖尿病・高血圧など生活習慣病を誘発

・関節や睡眠など生活全般に影響

・心の健康や妊娠リスクにも直結

肥満リスクを下げる生活習慣改善は小さな工夫から

忙しくても無理なく取り組める方法があります。

食事改善チェックリスト

- □ ご飯・パンをいつもの半分にする

- □ 野菜を一皿必ず追加する

- □ 揚げ物を週2回以内にする

- □ 間食は果物やナッツに置き換える

日常運動チェックリスト

- □ エレベーターではなく階段を使う

- □ 通勤で一駅分歩く

- □ 10分間のストレッチを習慣化

- □ 週2回は筋トレを取り入れる

睡眠とストレス管理

- □ 就寝1時間前にスマホを見ない

- □ 7時間以上の睡眠を意識する

- □ 深呼吸や瞑想で気持ちを整える

長期的に続ける工夫が肥満予防の鍵

短期的なダイエットではなく、日常習慣に落とし込むことが重要です。

- 毎日の計測と記録が意識を高める

- 小さな改善の積み重ねが持続力に

- 家族や友人の協力が支えになる

よくある誤解をなくすことが第一歩

- 見た目だけでなく心筋梗塞や脳卒中リスクがある

- 短期ダイエットはリバウンドを招きやすい

肥満のリスクを意識することで得られる未来

- 家族との時間を健康的に過ごせる

- 自己管理が自信につながる

まとめ|肥満のリスクを知り今から健康づくりを始めよう

肥満は糖尿病・高血圧・睡眠障害など多岐にわたる健康リスクを伴います。

その原因は運動不足や過食、加齢やストレスなど身近な要因に潜んでいます。

しかし、日々の食事・運動・睡眠の改善を積み重ねれば、確実にリスクを下げられます。

未来の自分と家族のために、今から小さな一歩を踏み出しましょう。

FAQ

Q1. BMIと体脂肪率、どちらを重視すべき?

→ 両方をチェックするのが理想です。BMIは体格、体脂肪率は脂肪の割合を示すため、総合的に判断しましょう。

Q2. 忙しくても運動を続ける方法は?

→ 1日10分の運動から始める、通勤で一駅歩くなど生活に取り入れると続きやすいです。

Q3. 短期ダイエットは意味がないの?

→ 短期減量はリバウンドを招きやすいため、持続的な生活改善が必要です。

内部リンク

参考文献・情報源

| タイトル | URL |

|---|---|

| 厚生労働省 e-ヘルスネット「肥満と健康」 | https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/food/e-02-001.html |

| 長浜赤十字病院「体脂肪率」 | https://www.nagahama.jrc.or.jp/departments/topics/taishibo.html |

| 日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン2022」(J-STAGE) | https://www.jstage.jst.go.jp/article/numa/82/5/82_255/_pdf/-char/en |

| 日本生活習慣病予防協会「肥満とは」 | https://seikatsusyukanbyo.com/guide/obesity.php |

免責

本記事は一般的な健康情報の提供を目的としています。医療上の判断に代わるものではありません。

健康状態に不安がある場合は必ず医療機関へご相談ください。